|

|

| Un livre accompagne le site depuis octobre 2024. Découvrez-le ici > |  |

|

|

|

|

|||||

|

|

|||||||

|

|

|

|

| |

Rythmes, douleur et conscience chez les invertébrés Un

« cyborg » qui entend plus que ce que nous voyons Notre conscience subjective et les modèles pour l’expliquer De l’excitabilité membranaire à la conscience subjective L’approche sensorimotrice de la conscience La conscience : partout sur le web, et partout tout court ? Des aveugles qui « voient » par écholocation ! Trois séances sur le cerveau à l’UPop Montréal prochainement ! Une protéine cryptochrome à l’origine de la magnétoréception chez les oiseaux Une école d’été sur la sensibilité et la cognition animale Les cerveaux souvent étranges des autres animaux Le cerveau, comme la science, est prédictif (ou bayésien) Des souris et des humains qui retiennent à différents niveaux (plus un scoop!)

|

|

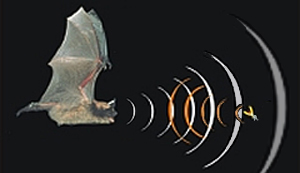

Pour plusieurs raisons, la conscience humaine est très difficile à définir. Elle pose en particulier à la science un problème différent dans sa nature de l’explication de phénomènes physiques comme la chute des corps, la photosynthèse ou la fusion nucléaire. Cette différence, on l’a caractérisée de différentes façons par plusieurs dichotomies. On a insisté sur sa nature privée, accessible seulement du point de vue du sujet conscient, alors que les phénomènes physiques sont accessibles à tous. On a noté son caractère ineffable, c’est-à-dire qu’on ne pouvait en rendre compte convenablement dans les termes du langage, contrairement aux propriétés des phénomènes physiques qui peuvent être exprimés avec précision en terme de masse ou de température. Dans un article de 1974 intitulé « Quel effet cela fait d’être une chauve-souris ? » ("What is it Like to Be a Bat?", en anglais), le philosophe Thomas Nagel, a voulu mettre en évidence ces propriétés subjectives de l’expérience consciente humaine.

L’idée de Nagel était de montrer que comme les humains sont incapables d’écholocation, ils ne pourront jamais ressentir subjectivement « l’effet que cela fait » de s’orienter ainsi. Les chauves-souris ne perçoivent peut-être pas l’écholocation comme des sons, mais directement comme des objets perçus (un peu comme la vision ne nous fait pas percevoir des ondes électromagnétiques mais des objets lumineux), mais ça, nous ne le saurons jamais… Et c’est exactement ce que l’on veut dire par le côté subjectif de l’expérience consciente comparé à son côté objectif qui correspond ici à la physique acoustique de l’écholocation. Une physique acoustique qui peut, contrairement à son aspect subjectif, être décrit et compris par nous. Nagel en conclut que la science nous a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau de la chauve-souris, mais pas « ce que cela fait » d’être une chauve-souris… Cet aspect subjectif de « ce que cela fait » d’avoir tel ou tel état conscient, on le nomme aussi l’aspect phénoménologique de la conscience. On parle également de «qualia» (le pluriel de «qualium» ou «quale») pour désigner plus spécifiquement toutes les impressions directes que nous avons des choses. Les qualia sont l’aspect expérienciel immédiat des sensations, ce que l’on peut maladroitement traduire par «la rougeur particulière du rouge d’une pomme», le «mordant d’une morsure» ou la «froideur de la glace». Certains étendent même le concept de qualia à nos désirs et nos pensées les plus élémentaires. Les problèmes que posent les qualia à l’étude scientifique de la conscience ont amené le philosophe David Chalmers à distinguer ce qu’il appelle le problème « difficile » de la conscience, par opposition aux autres problèmes « faciles ».

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mieux penser le vivant en utilisant ses mots Remettre en question le droit des compagnies de nous empoisonner Stanislas Dehaene, une star de l'étude de lla conscience ? Reconsidérer les fondements des sciences cognitives

|

Comment expliquer la subjectivité de la conscience humaine? Ou encore « l’effet que cela fait » d’être nous-même, pour reprendre les mots de Thomas Nagel ? Ou encore, pour le dire comme David Chalmers, comment résoudre le « problème difficile » de la conscience? Ce problème auquel les neurosciences contemporaines tentent d’apporter des solutions, les philosophes s’y heurtent depuis des siècles. Le dualisme et le matérialisme sont peut-être les deux options philosophiques à avoir fait le plus coulé d’encre.

Mais les critiques adressées à ce que ses détracteurs ont appelé, selon la formule du philosophe Gilbert Ryle, le « fantôme dans la machine » ("ghost in the machine", en anglais) a durement ébranlé le dualisme de substance. En effet, si notre corps est une machine physique pilotée par un fantôme non physique caché quelque part dans notre boîte crânienne, où loge exactement ce fantôme ? Est-il seul ou sont-ils plusieurs ? Qui anime le fantôme lui-même ? Et évidemment, par quelle force influence-t-il le monde physique ? Différentes variantes du dualisme ont alors été élaborées pour conserver les avantages des deux entités distinctes, mais pour éviter les écueils du dualisme de substance. Parmi celles-ci, on retrouve :

Pour l'autre grande option philosophique qu'est le matérialisme, la causalité des états mentaux sur nos comportements ne pose pas de problème puisque les deux font partie du monde physique. Une expérience subjective comme la douleur est bien réelle, mais elle correspond tout simplement aux états neuronaux qui la font naître.

Ainsi, pour les tenants de la théorie du double aspect, notre cerveau peut nous apparaître comme quelque chose de physique quand nous le regardons de l’extérieur en tant qu’objet mais comme quelque chose de « mental » lorsqu’on l’examine de l’intérieur (par introspection) en tant que sujet. Exactement de la même façon que les physiciens peuvent parler de la lumière à la fois comme une onde et à la fois comme une particule, le corps et l’esprit ne seraient que les deux côtés de la même médaille. La distinction séculaire entre le corps et l'esprit pourrait alors n'avoir été qu'un artéfact de perception. Le mouvement de neuro-psychoanalyse, qui tente d’intégrer les données des neurosciences et de la psychanalyse en vue de mieux comprendre la conscience humaine, repose sur cette position théorique du « double aspect ». L’autre grande interprétation matérialiste quant à la nature de l’esprit est la théorie de l’identité psychophysique. Elle postule qu’il y a une identité entre les états conscients d’une personne et les états physiques de son cerveau. Contrairement à la théorie du double aspect, la nature subjective et objective de la conscience ne peut pas être considéré comme deux aspects différents de la même chose puisqu’il s’agit d’une seule et même chose. En d’autres termes, on peut réduire complètement les états mentaux à des états physiques, comme on peut réduire l’eau à sa formule chimique H20. La difficulté devient alors évidemment d’expliquer comment l’objectif et le subjectif, le cerveau et l’esprit, peuvent être identiques considérant qu’ils ont l’air si différents. Deux formes d’identités différentes, l'identité " type à type " et l'identité " token à token ", ont été proposées. Elles conduisent à deux variantes du matérialisme réducteur, une première au sens fort, et une seconde au sens plus faible. Le matérialisme dit éliminativiste, version encore plus radicale des deux précédentes, ainsi que le fonctionnalisme matérialiste, tentent eux aussi de contourner les difficultés inhérentes au matérialisme tout en acceptant sa prémisse de base, à savoir qu’il n’y a que de la matière. Pour d’autres enfin, le problème de la conscience humaine va tout simplement au-delà des possibilités de la compréhension humaine. La position mystérienne, dont le représentant le plus connu est le philosophe Colin McGinn, refuse de croire que notre vision subjective des couleurs, par exemple, soit identique à l’activité d’une population de neurones dans certaines régions du cortex. Mais en même temps, ces philosophes anti-matérialistes ne veulent pas retourner au dualisme. Ils affirment donc que la conscience est un mystère et qu’il en est ainsi parce que nos concepts sur le monde mental et physique sont trop grossiers pour aborder de façon éclairante le problème de la relation du corps et de l’esprit. Un peu comme les singes ne feront jamais de calculs différentiels : cela nécessite des concepts qui sont inaccessibles à leur cerveau. De fait, chaque espèce a des capacités cognitives limitées. Et la compréhension de la conscience nécessite peut-être des notions qui nous sont inaccessibles. Les matérialistes trouvent que les mystériens ont abdiqué trop vite et ne basent leur conclusion que sur leur incrédulité devant la possibilité que la matière grise du cerveau puisse constituer le monde aux couleurs éclatantes que nous expérimentons chaque jour. Certains pensent par exemple qu’une façon de rendre l’identité conscience-matière moins contre intuitive est d’utiliser de nouveau concepts issus des neurosciences cognitives lorsque nous pensons à l’aspect phénoménologique de la conscience.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un microprocesseur qui simule une synapse Aidez à cartographier nos connexions neuronales La discussion (informelle) des modèles en (neuro)science Notre conscience subjective et les modèles pour l’expliquer Parler-agir avec un corps-cerveau Notre corps à l’origine de notre compréhension du langage L’activité endogène du cerveau force à repenser plusieurs phénomènes Comment fonctionne le «cerveau» d’AlphaGo ? On n’attrape pas une balle en calculant sa trajectoire mais en bougeant Reconsidérer les fondements des sciences cognitives À la mémoire d’un pionnier des neurosciences cognitives : Walter J. Freeman III « Intelligence artificielle » : périls (déjà) en la demeure ? Modèles et concepts en neuroscience Recherche spécialisée versus démarche multidisciplinaire Recherche spécialisée versus démarche multidisciplinaire

|

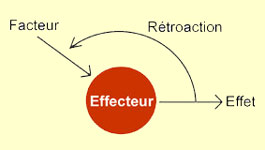

Entre 1946 et 1953, alors que le behaviorisme dominait encore la psychologie, la fondation Macy organisa à New York et à l'Université Princeton, au New Jersey, une série de rencontres avec des spécialistes de nombreuses disciplines allant des mathématiques à la psychologie, en passant par l’anthropologie, la sociologie et la neurobiologie. Les Wiener, Shannon, Mc Culloch, von Foerster ou von Neumann qui participaient régulièrement à ces réunions revendiquaient très clairement leur caractère pluridisciplinaire. Cette approche s’avéra des plus productives et ce que l’on nomme aujourd’hui les "Conférences Macy" donnèrent naissance au mouvement cybernétique. Définie comme la science générale de la régulation et des communications dans les systèmes naturels et artificiels, la cybernétique étudie comment circule l'information.

Plusieurs biologistes, comme Henri Laborit ou Henri Atlan, ont beaucoup été influencé par la pensée cybernétique. Les applications à l’informatique naissante et à ce qui allait devenir « l’intelligence artificielle » (voir l'encadré) ne tardèrent pas non plus. Quant à l’esprit humain, système complexe par excellence, il était clairement dans la mire des cybernéticiens. Et comme ceux-ci rejetaient tout idéalisme et avaient en commun une forte propension pour le matérialisme, c’est tout naturellement qu’ils inclurent l’étude du cerveau dans leurs deux approches des systèmes complexes :

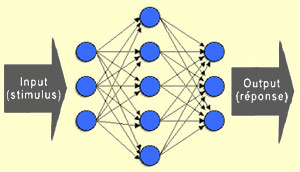

Ces deux approches, plutôt complémentaires que contradictoires, allaient donner naissance aux deux grands courants qui se développèrent par la suite dans les sciences cognitives, c’est-à-dire respectivement le cognitivisme et le connexionnisme. Les ordinateurs développés durant la Seconde Guerre mondiale, bien qu’encore très lents, inspirèrent néanmoins grandement l’approche cognitiviste (ou computationnelle). La métaphore classique de l’ordinateur pour décrire l'esprit humain, dont on connaît aujourd’hui les limites (voir capsule outil à gauche), amène ainsi les cognitivistes à considérer que les éléments du monde extérieur sont traduits en représentations internes, exactement comme le font les ordinateurs.

Ce paradigme central du cognitivisme allait dominer les sciences cognitives à partir du milieu des années 1950, et pendant près de 30 ans. Comme l’a soutenu Jerry Fodor, élève d'Hilary Putnam : penser, ce serait manipuler des symboles, et la cognition ne serait rien de plus que la manipulation de symboles à la manière des ordinateurs. De là découleront les approches dites fonctionnalistes inspirées par les travaux de Fodor : l’esprit est organisé en modules spécialisés qui peuvent être mis en place sur d’autres supports comme les ordinateurs. C’est le fameux concept « de la réalisation multiple ». À partir du moment où les états mentaux sont vus comme le « software » d’un ordinateur et le cerveau comme le « hardware », la simulation et la modélisation informatique devint un moyen tout désigné pour étudier le fonctionnement de l'esprit humain. C’est ce qu’on a appelé « l’intelligence artificielle » (ou IA) (voir l’encadré). Le philosophe John Searle distingua deux niveaux de radicalité dans l’IA. Avec l’IA « forte », pour être intelligente, il suffirait à une machine d’avoir simplement le bon programme. Searle a porté un coup dur à cette version avec son argument de la chambre chinoise. Pour l’IA « faible », les ordinateurs ne peuvent que simuler l’esprit. Peu importe leur puissance de calcul, ils ne pourront jamais créer une vraie intelligence ou une véritable conscience. Les ordinateurs des météorologues ont beau pouvoir simuler avec une grande précision le développement des ouragans, jamais ils ne nous mouilleront ou détruiront nos maisons… Le cognitivisme, inspiré par le fonctionnement de l’ordinateur qui manipule des symboles sans en interpréter le sens, est contraint de réduire le cerveau à un simple appareil syntaxique et non sémantique. Voilà une position qui, sur le plan épistémologique, prête flanc à plusieurs critiques. C’est dans ce contexte que va se développer, durant les années 1980, l’autre grand courant des sciences cognitives, le connexionnisme.

Il s’agit donc d’une approche du bas vers le haut, à laquelle on associe des philosophes comme Daniel Dennett ou Douglas Hofstadter. Celle-ci va renoncer à parler de représentations en terme de symboles pour les analyser plutôt en termes de liens entre de nombreux agents distribués, coopératifs et auto-organisés. Marvin Minsky, qui a inspiré cette approche, considère ainsi le système cognitif comme une société de micro-agents susceptibles de résoudre des problèmes localement. Pour les connexionnistes, il faut donc aller en deçà des opérations symboliques, vers ce qu’ils appellent le niveau « subsymbolique ». Contrairement à l’analogie informatique du cognitivisme, on ne s’encombre pas ici d'algorithmes complexes menés séquentiellement ni d’un centre de contrôle pour traiter le tout puisque les réseaux de neurones du cerveau semblent pouvoir très bien s’en passer. Ce que les réseaux de neurones du cerveau ont de particulier cependant, outre le fait qu’ils opèrent de manière distribuée, c’est que l’efficacité des connexions qui les unit se modifie en fonction de l’expérience. Le connexionnisme va donc s’inspirer directement de la règle de Hebb qui veut que lorsque deux neurones ont tendance à être activés simultanément, leurs connexions sont renforcées ; dans le cas contraire, la force de la connexion est diminuée. La connectivité du système devient alors inséparable de l’histoire de sa transformation. Et la cognition devient l’émergence d’états globaux issus de règles simples (comme celle de Hebb) s’appliquant à un réseau d’éléments tout aussi simples mais nombreux et interconnectés. La grande différence d’avec le cognitivisme, c’est donc que les réseaux de neurones ne sont pas programmés, ils sont entraînés (voir encadré). Et que la représentation se ramène à une correspondance entre un état global émergent et des propriétés du monde. Avec cette approche de la cognition, la notion de représentation allait toutefois devenir de plus en plus problématique.

Bref, avec le cerveau, les résultats des processus deviennent les processus eux-mêmes. Au lieu de représenter un monde indépendant, on peut voir nos processus cognitifs comme faisant plutôt émerger un monde, comme quelque chose d’inséparable des structures dans lequel s’incarne le système cognitif. Voilà ce qui a amené certains chercheurs à mettre en doute sérieusement l’existence d’un monde prédonné, duquel le système cognitif devrait extraire de l’information. C’est contre cette métaphore tenace d’un agent cognitif qui ne saurait survivre qu’en possession de la carte d’un monde extérieur que Francisco Varela a élaboré sa théorie de l’énaction.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Deux systèmes de pensée dans le même cerveau ? Le bluff en interrogatoire amène de faux aveux Le retour du gorille invisible Daniel Wegner : un apport scientifique difficile à oublier De la vision aveugle… sur la route ! L’activité endogène du cerveau force à repenser plusieurs phénomènes Le cerveau prédictif du frappeur au baseball Nous sommes aveugles à bien des causes de nos choix conscients « Moi » conscient versus motivations inconscientes

Serez-vous la même personne dans dix ans ? L’approche sensorimotrice de la conscience Des facultés cognitives utiles aux échecs… et dans la vie

|

L’avènement des neurosciences comme une discipline importante des sciences cognitives a progressivement montré les failles du modèle classique de la conscience. Ainsi, les données de l’imagerie cérébrale et de bien d’autres expériences ne s’accordent pas du tout avec l’idée que tous nos processus mentaux sont consciemment accessibles, que la conscience jaillit en un point du cerveau suite à une perception transparente du monde, et que nos comportements ont pour cause suffisante des intentions consciemment accessibles. "L'idée qu'il existerait un centre spécial dans le cerveau est la plus mauvaise et la plus tenace de toutes les idées qui empoisonnent nos modes de pensée au sujet de la conscience", affirme par exemple le philosophe Daniel Dennett dont le modèle des «versions multiples» de la conscience fait voler en éclats l'illusion de ce qu’il appelle le théâtre cartésien.

Une première démarche consiste à examiner des situations où la perception consciente change alors que le stimulus présenté, lui, ne change pas. De telles perceptions rivales, comme nous allons le voir, posent problème au modèle classique de la conscience. Le phénomène de la rivalité binoculaire est un exemple de perceptions rivales. Dans ce protocole, le sujet regarde dans une espèce de jumelle dont les oculaires donnent à voir une image différente pour chaque oeil. Il s’agit donc d’une situation très artificielle puisqu’elle sépare les champs visuels des deux yeux en plus de leur fournir des informations différentes. Dans ces conditions, la perception subjective du sujet va osciller entre deux états : il verra tantôt le stimulus présenté à l'œil gauche, tantôt celui présenté à l'œil droit. Voilà un résultat plutôt étrange pour le modèle classique de la perception consciente comme «fenêtre transparente sur le monde». De quel monde s’agit-il ici, celui de l’œil gauche ou celui de l’œil droit ?

On a aussi découvert des situations où c’est l’inverse qui se produit : la perception consciente ne change pas alors que le stimulus, lui, se modifie. Ce phénomène de la cécité au changement met aussi en doute la vision unifiée et détaillée de notre conscience du monde mis de l’avant par le modèle classique. Il est vrai que quand on regarde un paysage, on a l’impression d’être conscient de l’ensemble de la scène, de toute sa richesse. Et il est également vrai que si quelque chose apparaît ou disparaît dans la scène, on le remarque immédiatement. Notre système visuel est en effet très sensible à tout ce qui crée une impression de mouvement dans la scène, comme l’apparition ou la disparition d’un objet (voir l’animation ci-bas). On oriente alors immédiatement son regard vers la nouveauté pour l’identifier.

La difficulté beaucoup plus grande à identifier ce qui change dans la scène suggère qu’à chaque instant, contrairement à ce qu’avance le modèle classique de la conscience, une faible proportion seulement d’une scène visuelle est traitée consciemment. Nous ne formons donc véritablement jamais une représentation détaillée de l’ensemble d’une scène visuelle. Certains neurobiologistes pensent que cette illusion d’être pleinement conscient de toute la scène viendrait du fait que nous savons qu’à tout moment nous pouvons changer notre attention d’un point à l’autre de la scène pour en vérifier les détails. Pour eux, on utiliserait en quelque sorte le monde lui-même comme une mémoire externe. L’ensemble de la scène serait à tout moment traité, mais seulement à un niveau préconscient qui nous permettrait d’aller y identifier consciemment certains éléments. Enfin, l’encadré ci-contre sur les travaux de Daniel Simons montre que la cécité au changement peut aussi être mise en évidence en dehors des laboratoires dans des situations particulières de relation interpersonnelles. Les illusions d’optiques sont un autre phénomène courant qui ne cadre pas du tout avec une conception de la conscience comme un reflet fidèle de la réalité qui nous entoure. L’essence d’une illusion d’optique étant justement de nous donner un perception consciente erronée, et donc différente de la réalité, on voit tout de suite la difficulté que cela soulève pour le modèle classique de la conscience.

Mais notre perception consciente a beau être influencée par cette illusion d’optique, ce n’est curieusement pas le cas des actions que nous dirigeons vers ces deux disques lorsqu’ils sont présentés comme des objets concrets avec l’effet de perspective ci-bas.

Ce résultat indique que « perception visuelle » et « action guidée par la vision » peuvent être dissociables. Autrement dit, des comportements comme celui de saisir un objet sont contrôlés par des processus qui échappent à la conscience puisqu’ils ne sont pas induits en erreur par la perception consciente erronée. Un autre exemple de ce phénomène est illustré par la vieille boutade qui dit que si l’on veut déconcentrer son adversaire au tennis par exemple, on n’a qu’à le complimenter sur la fluidité de son mouvement, la précision de son geste, etc…. Du coup, il va en prendre conscience, chassant par des mouvements conscients la parfaite précision de ses mouvements inconscients issus d’années de pratique, et va envoyer la balle dans le filet ! La présence d’un aspect inconscient dans la vision est aussi révélée de façon spectaculaire par le phénomène de la « vision aveugle ». Ces personnes qui ont subi une lésion dans l’un des deux cortex visuels primaires ont par conséquent perdu la vue dans l’hémichamp visuel opposé. Mais si un stimulus lumineux est présenté dans cet hémichamp aveugle et qu’on demande à la personne de nous dire s’il y avait un stimulus ou pas en « prenant une chance », celle-ci y parvient avec un taux de réussite bien supérieur au hasard ! Et quand on leur indique leur succès, ils demeurent incrédules, convaincus qu’ils sont d’avoir choisi au hasard puisqu’ils disent ne rien voir du tout dans cette partie de leur champ visuel. Les patients souffrant de vision aveugle ont donc de surprenantes capacités visuelles résiduelles qui seraient rendues possibles grâce aux structures visuelles sous-corticales et à des voies nerveuses qui vont directement du corps géniculé latéral aux aires visuelles V4 et V5, sans passer d’abord par l’aire visuelle primaire V1. Par conséquent, si les aires visuelles primaires semblent essentielles pour la vision consciente, plusieurs comportements guidés par la vision ne semblent, eux, n’avoir besoin d’aucun contrôle conscient. Mais comment cela est-ce possible ? La conscience n’est pas supposée surgir d’abord et l’action en découler par la suite ? Autre pavé dans la mare du modèle classique de la conscience… Et ce n’est pas le dernier. L’apprentissage et la mémoire, tout comme la perception, ont des pans entiers qui échappent à la conscience. Constatons d’abord que la plupart de nos souvenirs sont, à un moment donné, inconscients. On peut se les remémorer consciemment, mais ils sont à l’état de traces inconscientes dans notre système nerveux la majorité du temps. Il y a ensuite les nombreuses formes de mémoire dites « implicites ». La simple acquisition d’un savoir-faire particulier, comme aller à bicyclette ou taper sur un clavier sans regarder ses doigts, implique une mémoire procédurale dont le fonctionnement ne nous est pas accessible consciemment. Même chose pour l’effet d’amorçage («priming», en anglais) où l'exposition préalable d'une information pertinente influence nos processus cognitifs sans que l’on s’en rende compte (voir l’encadré à gauche). Si l’on vous donne par exemple une longue liste de mots à mémoriser où figure plusieurs fois le même mot, vous aurez plus de facilité à vous remémorer ce mot, sans même avoir remarqué consciemment qu’il était plus fréquent que les autres. Une bonne part de la publicité repose d’ailleurs sur ce principe de reconnaissance préférentielle inconsciente. Les études sur des amnésiques ont aussi montré la grande autonomie de ce système mnésique implicite souvent préservé malgré la perte de la mémoire explicite. Ces amnésiques, comme le célèbre patient H.M., à qui l’on présentait chaque jour un problème comme celui des tours de Hanoï, affirment tenter de le résoudre à chaque fois pour la première fois, mais trouvent néanmoins la solution un peu plus vite à chaque jour. Il apparaît donc clair que nous accomplissons une multitude de tâches de façon inconsciente et que ces processus sont beaucoup plus nombreux que les actions conscientes. Le langage pourrait être cité comme dernier exemple qui montre en plus que les deux processus, conscient et inconscient, peuvent fonctionner en même temps. Car à bien y penser, lors d'une discussion, nous formons des pensées conscientes en même temps que nous utilisons de manière complètement automatique et inconsciente la syntaxe et le vocabulaire de notre langue maternelle. Tant de manifestations de processus inconscients nous permettent donc, dans une première approximation, de distinguer non pas un mais deux sous-systèmes : un premier, conscient, souvent verbal ou visuel, et fonctionnant de façon sérielle (« on ne peut penser à plus d’une chose en même temps »); et un second beaucoup plus important, largement inconscient, souvent affectif, réagissant automatiquement aux stimuli et constitué de nombreuses unités fonctionnant massivement en parallèle. La mise en évidence que la majorité de nos processus cognitifs sont en fait de nature inconsciente est considérée comme une véritable révolution qui met fin au règne du modèle classique de la conscience. Cet inconscient, de surcroît bien plus « intelligent » qu’on ne le croyait (voir l’encadré sur les choix difficiles), ne cesse d’étonner par la diversité de ses processus : automatismes mentaux ou sensori-moteurs, connaissance ou même raisonnement implicite, traitement sémantique, etc. Ces deux sous-systèmes, conscients et inconscients, ne suffisent toutefois pas à gérer à eux seuls la complexité du réel grandement sous-estimée par le modèle classique de la conscience. C’est pourquoi ils sont aussi secondés par un autre système formé de ce que l’on appelle nos processus attentionnels.

|

La conscience : partout sur le web, et partout tout court ? Stanislas

Dehaene, une star de l'étude de lla conscience ? La dynamique des réseaux complexes éclaire la perte de conscience associée au sommeil Faire des liens grâce à l’école d’été sur le raisonnement

|

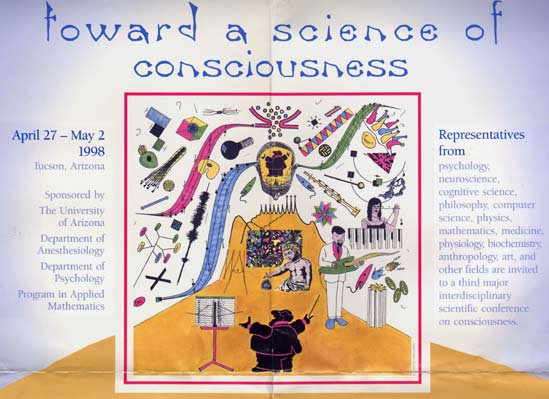

Pour élaborer des modèles neurobiologiques de la conscience, on commence d’abord par rechercher des « corrélats neuronaux de la conscience ». Il s’agit d’identifier des variations d’activité de certains groupes de neurones spécifiques qui se produisent systématiquement lors de l’apparition d’un contenu de conscience particulier. La rivalité binoculaire, la cécité au changement et les images dites « bistables » (pouvant donner lieu à deux interprétations différentes) sont des protocoles expérimentaux couramment utilisés pour identifier des corrélats neuronaux de la perception visuelle consciente. Les modèles neurobiologiques de la conscience doivent donc être distingués de ces simples « corrélats neuronaux de la conscience ». Il est vrai que l’identification de corrélations entre l’activité de certains groupes de neurones et des propriétés subjectives ou phénoménales de la conscience peut aider à définir ce qui est plausible lors de l’élaboration d’un modèle. Mais l’identification de telles corrélations ne produit pas automatiquement une explication globale reliant ces activités neuronales au phénomène de la conscience. Il faut pour cela considérer des modèles plus généraux qui essaient d’expliquer les multiples facettes de la conscience en intégrant les données de toutes les branches des neurosciences cognitives contemporaines. La plupart de ces modèles se sont développés à partir du début des années 1990, dans la foulée des premiers congrès internationaux consacrés essentiellement à l’étude de la conscience (voir la reproduction de l’affiche ci-dessous).

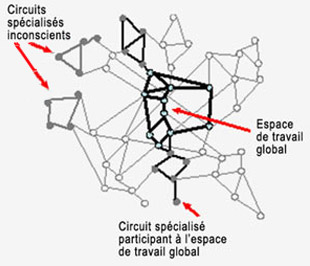

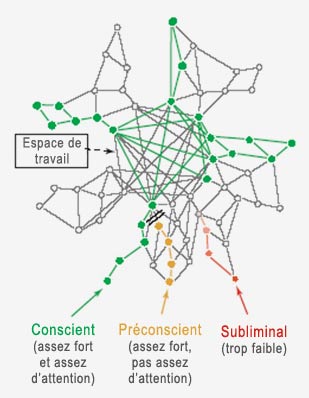

Certains de ces modèles du fonctionnement de la conscience s’inspirent des propriétés psychologiques de celle-ci. D’autres ont été élaborés à partir des structures cérébrales qui semblent y jouer un rôle important. D’autres encore placent au centre de leur modèle l’activité même des neurones, en particulier la dimension temporelle de la décharge de l’influx nerveux. Ces modèles développent également des concepts spécifiques à leur niveau d’analyse. Mais comme tous ces modèles se veulent résolument ancrés dans ce substrat neuronal, il n’est pas étonnant d’observer une utilisation des mêmes concepts dans différents modèles. Des nuances et des redéfinitions partielles leur sont bien sûr apportées, mais on assiste de plus en plus à la confirmation du pouvoir explicatif de plusieurs de ces concepts. Avant de donner un bref aperçu de quelques-uns des grands modèles neurobiologiques de la conscience, voici donc une présentation toute aussi succincte de leurs principaux concepts. Pour Daniel Dennett, la conscience est affaire de célébrité dans le cerveau («consciousness is about “fame in the brain.”», en anglais). À tout instant, des milliers d’objets mentaux se forment et se défont dans l’ensemble du cerveau, entrant en compétition darwinienne les uns avec les autres. Ce qu’on appelle le « soi » pourrait être considéré comme ce qui émerge de ce conflit. À chaque instant, il y aurait donc plusieurs états conscients possibles, mais seulement une de ces « versions multiples » connaîtra son heure de gloire et deviendra célèbre, autrement dit consciente, l’espace d’un instant. Selon ce modèle, la conscience ne peut être localisée de façon précise ni dans le temps, ni dans une région particulière du cerveau, ce qui exclut donc complètement les modèles classiques du type « théâtre cartésien ». Un autre concept, celui-là aux multiples variantes, est celui «d’espace de travail global». Développé à l’origine par le psychologue Bernard Baars, ce concept s’appuie sur l’observation que le cerveau humain comprend plusieurs systèmes spécialisés (reliés à la perception, à l’attention, au langage, etc.) qui accomplissent chacun leur tâche à un niveau qui n’atteint pas le seuil de la conscience.

L’espace de travail neuronal postulé par Baars serait donc un lieu d’échange d’information. D’autres sous-systèmes peuvent alors eux aussi profiter de cette information disponible et c’est cette disponibilité qui constituerait la conscience, contrairement à l’information traitée par les sous-systèmes isolés qui, elle, demeure inconsciente. Cette conception de la conscience, proche d’une forme de mémoire de travail momentanée, permet de rendre compte de l’interaction entre les processus conscients et inconscients observés dans divers phénomènes. Partant du concept « d’espace de travail global », Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene vont le bonifier en lui intégrant une base neuro-anatomique. Articulé autour des neurones pyramidaux du cortex cérébral qui possèdent de longs axones capables de relier entre elles des aires corticales éloignées, ce modèle se veut en quelque sorte un «circuit neuronal» de l’espace de travail conscient. Changeux et Dehaene vont tenter de décrire les divers états que l’on peut observer dans ce modèle connexionniste de la conscience et, dans un deuxième temps, d’identifier les mécanismes qui permettent de passer d’un état à l’autre. Contrairement au modèle initial de Baars et à plusieurs autres études d’imagerie cérébrale qui ne faisaient que distinguer un état conscient de multiples états inconscients, on distingue ici trois états d’activation possibles :

Francis Crick et Christof Koch se penchent eux aussi sur les corrélats neuronaux de la conscience, mais en se concentrant sur les circuits du système visuel. Pour eux, la clé des processus conscients se trouverait dans les oscillations neuronales synchronisées que l’on retrouve dans le cortex à des fréquences avoisinant les 40 Hertz (35 à 75 Hz). On observe en effet que différentes aires cérébrales visuelles répondant à différentes caractéristiques d’un même objet (forme, couleur, mouvement, etc.) vont faire feu en même temps selon un rythme précis. Et pour un autre objet situé juste à côté, d’autres neurones des différentes aires visuelles vont également faire feu de manière synchrone mais avec un décalage par rapport aux neurones associés au premier objet. C’est donc de la synchronisation temporelle des oscillations de l’activité neuronale que naîtrait l’unité perceptuelle consciente. Cette réponse possible au fameux problème de liaison des différents modules de traitement sensoriel en parallèle (« binding problem », en anglais) est une hypothèse de travail maintenant fort répandue. Rodolfo Llinás met quant à lui l’accent sur une forme de synchronisation neuronale globale, qui pourrait s’avérer essentielle pour déterminer quelle perception particulière devient consciente. Selon Llinás le thalamus déclenche des oscillations corticales qui balaient le cerveau de l’avant à l’arrière en 25 millisecondes, soit 40 fois par seconde. On retrouve donc ici la même fréquence de 40 Hz fréquemment associée à l’unité perceptuelle consciente. Il y aurait donc, en plus des oscillations corticales pouvant lier ensemble les différents aspects d’un percept, ce second type de synchronie entre une assemblée neuronale donnée et ces oscillations thalamiques non spécifiques. L’assemblée qui devient consciente serait celle qui est en phase avec l’oscillation non-spécifique. Gérald Edelman accorde moins d’importance à l’activité spécifique de certains neurones qu’à l’organisation générale des circuits cérébraux. Partant de l’observation que la conscience n'a pas toujours existé et qu'elle apparaît au cours de l’évolution des espèces tout comme elle apparaît à un moment donné au cours du développement d’un être humain, il tente de cerner quelles sont les nouvelles architectures cérébrales qui donnent lieu à l’apparition de la conscience. Par un mécanisme sélectif qu’il nomme « darwinisme neuronal » (voir capsule outil à gauche), il se crée, selon Edelman, un système de cartes neuronales constituées d’assemblées de neurones responsables de nos différentes possibilités perceptuelles. Quand le cerveau reçoit une nouvelle stimulation, plusieurs cartes vont être activées et vont s’envoyer des signaux mutuels. C’est ce pattern d’interconnexions entre différentes cartes neurales qu’Edelman appelle les « boucles réentrantes ». Les connexions réciproques entre le thalamus et le cortex, aussi appelées boucles thalamo-corticales, seraient au cœur de ce modèle de "cartes réentrantes" dont le fonctionnement en boucle constitue pour Edelman le point de départ de la conscience. Celle-ci n’est donc pas associée à une structure anatomique permanente, mais plutôt à un pattern d’activité éphémère présent à différents endroits dans le cortex où ces boucles réentrantes le permettent. Voilà pourquoi Edelman et Giulio Tononi parlent plutôt d’un «noyau dynamique» pour décrire les processus conscients. Cette nature dynamique de la conscience, on la retrouve également chez Walter J. Freeman qui fait appel aux mathématiques de la dynamique non-linéaire pour interpréter les oscillations neuronales associées aux phénomènes conscients. Pour Freeman, le cerveau répond au changement du monde en déstabilisant ses cortex sensoriels primaires. Ces nouveaux patterns d’oscillation chaotiques donnent l'impression d'être du bruit, mais cachent un ordre sous-jacent permettant de construire sans cesse de nouvelles significations. La conscience joue alors le rôle d’un opérateur qui module ces dynamiques cérébrales. Résidant nulle part et partout, elle reforme constamment des contenus conscients qui sont fournis par les différentes parties du cerveau et qui subissent les changements rapides et étendus que l’on attribue à la pensée humaine. Cette pensée consciente et les décisions qui en découlent n’impliquent pas seulement des raisonnements abstraits. Pour Antonio Damasio, on ne peut penser la conscience sans y inclure le constant monitoring d’une boucle affective au sein de laquelle le cerveau et le corps se répondent continuellement (par le système nerveux végétatif, le système endocrinien, etc.). Damasio défend l’idée que nos pensées conscientes dépendent substantiellement de nos perceptions viscérales. Pour lui, la conscience se construit à l’écoute du milieu somatique intérieur (notamment via l'insula), et ce monitoring a évolué parce qu’il nous permet d’utiliser ces états somatiques pour marquer, ou si l’on veut, évaluer, les perceptions extérieures. D’où son concept de marqueur somatique qui décrit la façon dont les perceptions du monde extérieur interagissent avec les émotions du monde intérieur. Un dernier concept qui étend encore plus largement le rôle du corps et de l’environnement dans la genèse des processus conscients est celui d’énaction. Développé par Francisco Varela et s’inscrivant dans le mouvement de la cognition incarnée, l’idée centrale de l’énaction est que les facultés cognitives se développent parce qu’un corps interagit en temps réel avec un environnement donné. Dans la perspective de l’énaction, la perception n’a rien à voir avec une réception passive. Elle est indissociablement liée à la manière dont le système corps-cerveau parvient à guider ses actions dans sa situation locale du moment. Dans le langage de l’énaction, les sens permettent « d’énacter » des significations, c’est-à-dire de modifier notre environnement tout en étant constamment façonné par lui. L’essence de la cognition et de la conscience n’est alors pas à rechercher dans des représentations d’un monde complètement extérieur à nous, ni uniquement dans une organisation neuronale particulière, mais dépend de l’ensemble des structures sensori-motrices d’un organisme et de ses capacités d’action corporelles « couplées » à un environnement particulier. Ces nombreux concepts issus des modèles neurobiologiques de la conscience permettent d’appréhender le phénomène en tenant compte des données fournies par les neurosciences. Quant aux explications sur le pourquoi de l’existence même de la conscience, elles sont au moins aussi nombreuses… |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|